|

30 luglio 1794

Sotto qualunque punto ci

facciamo a riguardare Teramo sullo scorcio del secolo passato, abbiamo a

compiacercene con vero orgoglio cittadino. Molti dei nostri si dettero

al viaggiare in mezzo a disagi e pericoli che oggi noi ignoriamo. Pochi

viaggiavano per piacere soltanto, i più per istruzione. Fra questi si

segnalarono i Delfico.

Più che discepolo, amico

dell’Abate Quartapelle (1), Orazio Delfico portato da sua tendenza allo

studio delle scienze naturali ed istradatovisi egregiamente in Teramo

nella scuola dell’Abate, fè disegno di portarsi a Pavia allora famosa

pei celebri professori di fama mondiale che vi coltivavano le scienze,

le quali da natura s’informano, di frequentare quello studio e di

conoscere l’Alta Italia. Difatti vi andò nel 1788, vi ascoltò

Volta,

Spallanzani, Mascaroni,

Brusati ed altri sommi, e dopo d’aver percorso l’Alta Italia col

Quartapelle e con lo zio Melchiorre se ne tornò a Teramo nel 1791.

Giovane ardente teneva

dietro a tutti i nuovi studii ed alle loro applicazioni: Di quegli anni

lo scienziato De Saussure saliva le Alpi e tentava il gigante monte

Bianco De Luc preparava strumenti per misurarlo con altro metodo che il

geometrico già antico. Anche egli concepì il disegno di fare altrettanto

pei suoi monti Abruzzesi.

Appena tornato in patria

nella bella stagione insieme col Quartapelle (2), il Comi, il Michitelli

fin dal ’91 percorse buona parte delle valli e delle falde della nostra

catena appennina. Studiò molte sorgenti, molti minerali, piante ed

animali. Con tali studi e tali applicazioni si rivolse al Gran Sasso. Fè

proposito di salire all’ultima vetta e misurarne l’altezza (3). Molti

ostacoli dovè vincere intorno a sé, ma ebbe la fortuna di trovasi

attorno persone colte della forza di un Melchiorre e vide gli ostacoli

convertirsi in aiuti. Or, mosso dalla curiosità naturale dell’uomo e che

forse più d’ogni altro senso interno, scrive lui, contribuisce ad

accumulare nello spirito umano gli errori e la verità, e sollecitatovi

precedentemente dal dotto illustratore della geografia del Regno sig.

Giuseppe Galante, il 25 luglio del 1794 si partì da Teramo. Però prima

di partire aveva incaricato l’architetto Eugenio Michitelli, suo cugino

ed altro nostro egregio concittadino, di fare le osservazioni

barometriche in Teramo in corrispondenza con le sue ed a Ornano in casa

del sig. Luigi Petrilli che co' suoi figli gli fu utile scorta e

compagnia alla salita. Dopo quattro giorni di preparazione, il dì 29

alle ore 11 e tre quarti pomeridiane mosse alla volta del Gran Sasso con

i suoi ospiti, domestici ed altra gente del luogo che avevano pratica

della montagna; e dopo il cammino di circa quattro ore giunse ad Ara

Pietra. Fin qua su muli, quindi a piedi e, dice, a stento e adagio

andando avanti giunse in un esteso ripiano quasi interamente circondato

da alte roccie che ne formano come una maestosa conca. Da qui montò dal

lato orientale alla più alta cima o, come egli scrive, all’ultima

cimata, un piccolo piano inclinato quasi fosse un coverchio, o un gran

lastrone ivi sopra imposto di massa uniforme della pietra istessa e, che

servì pure di letto a tutta la compagnia.

Da Ara Pietra all’ultima

cima che era il lato orientale del Corno Grande e che toccò verso le tre

p. m. del 30 impiegò un undici ore di salita e alle quattro e mezzo ne

cominciò la discesa, se meno disagiata, non meno pericolosa della

salita. Fece molte osservazioni sulla natura della sostanza o l’origine

della montagna, sul ghiacciaio, sul suo fonte che scorre sul gelo e cita

i versi del Pontano nel libro De fontibus et fluminibus (4).

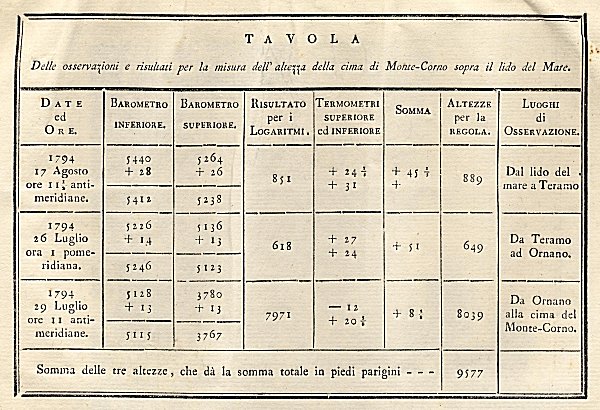

Un barometro e due

termometri porta seco e altrettanti (5) ne lascia in Teramo al suo bravo

e dotto cugino Eugenio Michitelli. Seguendo il sistema De Luc fanno

osservazioni barometriche a Teramo, ad Ornano e sulla cima del lato

orientale, ed hanno l’altezza del Gran Sasso in 9577 piedi parigini.

Fece molte altre

osservazioni scientifiche, preziose per la maggior parte anche oggi per

la loro profondità e per ragione del tempo e del luogo. Già molte ne

aveva fatte prima insieme col valente chimico Dottor Comi e col

Prof. Quartapelle, ma per farne altre ancora, non potendo

quell’anno, vi tornò l’anno appresso alla metà di luglio in compagnia

del Michitelli. Rimase ad Ornano fin l’undici agosto per le esplorazioni

attorno. Al 12 partì dall’ospitale paese per trovarsi allo spuntare del

sole sulla montagna di Vado, passò alla montagna delle Tre

Torri. Gittò lo sguardo al Fosso del mal passo e allea

voragine sotto il nome di Inferno di S. Colomba. Non sfuggirono

alla sua osservazione i fenomeni delle Gravure prodotte dai

grandi massi rotolanti di neve. Per la montagna di Forca andò a

Pietracamela, e si appressò alla montagna d’Intromesole

visitandovi la grotta della vena dell’oro. E qui fu il termine

del suo penoso cammino. Fece replicate analisi chimiche, si convinse

che i nostri monti non possono darci che ferro e notò la vera ricchezza

di carbon fossile e di legname di ogni specie.

Tutto egli raccolse in

una lunga lettera diretta in Napoli al suo zio materno, Marchese Filippo

Mazzocchi e, col titolo di Osservazioni su di una piccola parte degli

Appennini, pubblicò a Milano nel 1796 ricca di una tavola per la

misura dell’altezza e di due vignette del Gran Sasso designate

dal Michitelli prima di giungere al Castello di Fano.

Questa pubblicazione fu

il primo lavoro scientifico fatto sul Gran Sasso d’Italia e tenuto in

molto conto dai dotti fin dal suo apparire alla luce e prese il suo

posto accanto ai Viaggi per le Alpi del celebre M. De Saussure.

Esaurita la prima stampa

e richiesta dai dotti e avendo osservato che il naturalista tedesco

Reuss e quindi Scipione Breislak nella sua geologia avevano data misura

inferiore del Monte Corno, il padre di Orazio la fece ristampare

nel 1812 in appendice della sua storia d’Interamnia

Pretuzia (6).

In fine, il Club

Alpino Italiano la inserì nel numero 18 del suo Bollettino. Così

dell’opera del Delfico possiamo contare tre edizioni e rilevarne il

valore e l’importanza (7).

Ecco in iscorcio la

memoria odeporeca del Delfico; ora possiamo al centenario a suo onore

celebrato dai posteri e specialmente da Teramo, sua terra diletta.

II

30 luglio 1894

Anche dopo un secolo

l’ascensione fatta dal Delfico vive nella memoria dei posteri e

seguiterà a vivere in altri ancora. Il che si deve specialmente alla

stampa della memoria. L’azione passa e la stampa rimane. Per essa dopo

De Saussure poniamo il Delfico, come dopo le Alpi, gli Appennini. Così

incomincia la storia delle salite e delle montate ardite alle vette più

sublimi del

bel

Paese che Appennin parte e …..circonda l’Alpe.

Oggi non evvi chi non

comprenda la grande importanza per la storia e la geografia e in

generale per la coltura speciale di questa e quella regione le

escursioni montanine. Il

Club Alpino

Italiano con le sue escursioni e le sue pubblicazioni ha molte

benemerenze nella letteratura nazionale moderna; e più ne avrà quando

crescerà di socii e quando vedrà effettuati i suoi disegni onde dagli

altopiani, dalle praterie, dai boschi e dalle alte vette rifluisca onda

salutare di vita forte in mezzo alle popolazioni sparse per valli e

piani più comodi dei monti, ma non sempre egualmente sani. Il Club

Alpino comprese l’importanza dell’escursione fatta dal Delfico e ne curò

la ristampa nel suo Bollettino. Ora ne celebra il centenario e il

presidente comm. Malvano il 10 luglio di quest’anno manda il seguente

invito a tutti i socii Alpinisti Italiani:

Egregi

Colleghi,

«Il 30 luglio 1794

Orazio Delfico compieva la prima ascensione della vetta orientale del

Corno Grande del Gran Sasso d’Italia e ne scriveva una importante

memoria che avrete letto ristampata nel Bollettino del Club Alpino

Italiano, n. 18.

«A commemorare la

fausta prima ascensione della più elevata vetta dell’Appennino questa

Sezione ha deliberato una escursione invitandovi i colleghi di tutte le

sezioni. Siamo quindi lieti di rivolgerci a voi, che sapete vivificare

lo spirito e ritemprare la fibra sulla pura aura dei monti, per

incitarvi a venire con noi a commemorare chi, quasi nell’epoca stessa in

cui De Saussure ascendeva ed illustrava la vetta più elevata delle

Alpi, sapeva vincere l’inconsulto terrore che anche nelle popolazioni

meridionali inspiravano i monti, e superava e scientificamente

descriveva il gigante degli Appennini.

«Non v’invitiamo a

feste, ma ad un semplice amichevole convegno, ad una semplice escursione

che, quanto più numerosi sarete, tanto più raggiungerà lo scopo di

dimostrare la nostra gratitudine verso coloro che furono i nostri

precursori ed anche i nostri ispiratori.»

E i socii risposero in

gran numero all’invito del Malvano. Ma lasciamo al Bollettino del Club

Alpino discorrere dell’ascensione di quei che partiti da Roma per

Aquila, Assergi, il Rifugio, ascesero al Gran Sasso, e prendiamo nota

dei due drappelli che partiti da Teramo salirono alle più alte cime del

Gigante dormente.

Questa volta il Gran

Sasso davvero come rocca, e che rocca ! è stato preso d’assalto da più

punti. Un drappello di giovani Teramani per Montorio si portarono il 29

luglio a Pietracamela, ove furono ospiti graditi, come sempre dei

signori Dionisi, e di qua mossero rimontando il rio Arno, ricco d’onde

cristalline e di sponde meravigliose e per Campopericoli pervennero al

Rifugio. Parte rimase a Pietracamela, parte al Rifugio, si

assottigliò così il drappello, tanto che solo in numero di tre, Fausto e

Luciano Delfico e l’Avv. Flaviano De Marco, con una guida seguirono gli

Alpinisti di Roma e salirono al lato occidentale e all’orientale

raggiunto da Orazio Delfico.

Un altro drappello mosse

anche da Teramo e coll’intenzione di seguire lo stesso sentiero battuto

da Orazio Delfico: onde fece la prima sosta ad Ornano anche a casa

Petrilli ed ebbe liete e festose accoglienze dal Dott. Raffaele,

pronipote del Petrilli che fu ospite e compagnoni Orazio al Gran Sasso.

Egli volle essere del drappello ed ascendere il monte. Quindi

accoglienze non meno liete il drappello ne trovò ad Isola del Gran Sasso

in casa De Plato che provvide di muli e mulattieri, di guide e

vettovaglie la brigata.

Qui, fermatisi alcuni

venuti da Teramo, si costituì il drappello di 10 persone, di quattro

alpinisti di occasione, il Prof. Giacinto Pannella di Teramo, il Dott.

Raffaele cav. Petrilli di Ornano, Giovanni De Plato e Fileno De Amicis

d’Isola del Gran Sasso, giovani che hanno ereditato dai padri passione

ardente pei monti, di due guide e di quattro robusti pedoni, e mosse da

Isola alle 11 e tre quarti del 29. Costeggiando sempre a monte la sponda

sinistra del risonante Mavone passò per Cesa di Francia, Forca di Valle,

Vena spaccata, Forchetta ove fa sosta di un’ora e alle 6 pervenne ad Ara

Pietra e poco dopo incominciò la salita del Vallone.

In Ara Pietra, a 1727

m., siamo al vestibolo dei due Corni. Qui lo spettacolo è

meraviglioso. Distese di terre a perdita d’occhio cinte dal mare; ma

questo spettacolo cresce a dismisura alla cima del monte. Noi immersi

ancora nella penombra del bosco di Forca di Valle, già il sole indorava

le alte cime della catena e spiegava la luce verso noi di mano in mano

che montavano. Questo contrasto di ombra e di luce pasce l’occhio e la

fantasia nelle grandi ombre dei faggi proiettantisi alle falde vede

tanti giganti che danno l’assalto al Gran Sasso, a quest’Olimpo dei

popoli Pretuziani. Dal nevaio alle sorgenti del Mavone si apre ampio

vallone tra i due Corni; i gran massi accavalcantisi ne costituiscono i

gradoni. A destra il Corno Piccolo, a sinistra il Grande, sembrano con

le loro pareti ferrigne e qua e là anzi di bronzo avere per volta il

cielo e terminarsi alla rotonda del ghiaccio. L’occhio vede tanto e la

fantasia l’accresce; ma le piante dei piedi e spesso le palme delle mani

toccano che i gradoni sono massi su massi che fanno serpeggiare e andare

su e giù faticosamente.

Dopo un’ora si giunse

alla Grotta delle Cornacchie coll’adito ad un tre metri su le

pareti del Corno Piccolo: è un antro naturale, vaneggiante entro il

masso. Poco più su a destra presso le pareti del Corno Grande, un

poggetto fiorito circondato da massi e da neve si eleva l’accampamento

di Saint-Robert. E si sale e si sale e i massi diventano più

piccoli; un’altra ora di salita, si posa i piedi sulla ghiaja, che

spesso al muovere dei passi scorre a torrenti e fa precipitare a valle:

è la zona del ghiaieto, il brecciaio faticoso; ma ne alletta la vista

maestosa della conca, del Calderone. Là entro si dimentica ogni

stento, ogni pericolo corso. E’ una basilica maestosa che da mezzo il

cielo l’illumina la lucerna del mondo; attorno attorno le pareti del

nevaio sono colonne qua lisciate dal gelo colante, là a tortiglione, più

avanti striate o serpeggianti a capriccio del fulmine e del genio delle

tempeste; tappeto soffice e gentile, la neve copre il pavimento, solcato

in mezzo da limpido ruscello che scorre su letto di gelo e si versa in

un laghetto di ghiaccio quale di fino cristallo per ricomparire in

cascatella fuori del nevaio a lato del brecciaio. Anche lassù una festa

di colori: accanto al variopinto dei fiorellini, il candido della neve,

il ferrigno e il bronzino delle pareti riflesso nell’iride del ruscello,

e tutto illuminato dal più fulgido sole di luglio. Guardando attorno

fino ai pinnacoli delle cime con lo sguardo vagante si va in cerca del

nume titolare del luogo donde scesero le prime genti italiche a popolare

i piani sottostanti.

In questo luogo

incantevole e sublime muore ogni passione e non vive se non quella

altera dei monti, e la presenza dell’uomo anima tutta la scena e porta

vita su vita.

In questa rotonda che

guardano come scolte i due lati, orientale ed occidentale, delle due più

alte cime s’incontrarono ad una stessa ora, le dieci del giorno 30, i

tre drappelli, quello di Roma e i due di Teramo; e mentre un quarto si

affacciava sulla cresta del lato occidentale, si salutarono, si

strinsero fraternamente la mano e, raggianti i volti di gioia,

acclamarono fra gli evviva Orazio Delfico.

Ma le guide ci

sollecitano a salire alla cima raggiunta dal Delfico perché vagolano a

basso nei valloni figure fantastiche di nebbia. Alle 11 siamo alla

sommità e posiamo sul piano inchinato, sul lastrone, prima del

Delfico non calcato forse mai da orma umana.

Ogni peso di stanchezza

è scomparso, si depone buona parte del fardello degli anni né rimane

traccia dei disagi patiti; la vista che spazia sublime lontano, lontano

attutisce ogni altro senso; gode l’animo nostro della natura doma fin

lassù. Se guardar dall’alto in basso è di spirito altero, solo al sommo

del Gran Sasso quell’alterezza sembra congenita al misero figlio

d’Adamo. Lassù non si parla o poco, si guarda, si mira e rimira e si

ritorna a guardare e rimirare. Lo sguardo non si può staccare dagli

altri monti allineati e degradanti a destra e a sinistra, dalle distese

di terre a perdita d’occhio cinte da mare al nascere e al morire del

sole.

Il lastrone, il

piano inchinato, lassù ricorda Delfico e, monumento che non

passa, lo indica all’Alpinista. Il Conte de Saint-Robert fece staccar

piccoli massi intorno al piano inchinato, ne fece fare un

mucchietto d’un due metri, segno anche lassù della signoria dell’uomo

sul resto della natura. Ora tra pietra e pietra del mucchietto si

lasciano ricordi. Il cartoncino sigillato entro cilindretto di cristallo

ricorda il centenario, il cammino battuto e chi vi pose il

ricordo:

ORAZIO DELFICO, 30 LUGLIO 1794

GIACINTO PANNELLA, 30 LUGLIO 1894.

TERAMO, ORNANO, ISOLA, ARA PIETRA,

NEVAIO, CORNO GRANDE.

Altri vi lasciarono

altri ricordi.

Gittati de’ razzi in

alto, dato fuoco in segno di festa a castagnole, alle 12 si scese

rifacendo gli stessi passi. Alla Conca, al luogo incantevole, la

comitiva riunita fè di nuovo sosta, propinò ad onore di Orazio Delfico e

fu fotografata dall’Avv. De Marco. Tutti giulivi, giù pel brecciaio, giù

pel vallone, ad Ara Pietra alle due per ritornare che a Pietracamela e

chi ad Isola ed Ornano. Il centenario, tanto pel numero degli alpinisti,

tanto per l’ascensione da tre diversi punti e ai due lati del Grande

Corno, quanto per la bella giornata, non poteva meglio celebrarsi e fu

degno degli Alpinisti, del Delfico e di Teramo sua terra.

Ma quel che abbiamo

fatto e scritto è passato e per le ricordanze. Aggiungiamo qualche cosa

pel presente e per l’avvenire.

Tante questioni, piccole

e grosse, economiche, sociali devesi andare a sciogliere ai monti ed ai

mari. Se si pensasse ad essi, tante miriadi di disoccupati turbolenti

troverebbero il loro posto lungi dai paesi e dalle città delle valli e

dei piani.

E da madre natura

l’Italia ha ricevuto a dovizia di mari e di monti per luogo ai suoi

figli e farli vivere in sede tranquilla. Parallele alle navi da guerra

devono solcare i mari le navi di commercio. Guardiamo alle navi di

Francia, d’Inghilterra e degli Stati Uniti. L’Italia ha costruito quelle

della prima specie, deve ancora le altre della seconda.

Ma lasciamo questa volta

ondeggiare il mare e tuffarvi le migliaia di bagnanti e restiamo ai

monti non meno salutari in questa stagione. Finora i paesi presso alle

falde non hanno che recato male ai monti denudandoli delle piante e

impedendo il crescere dei boschi con greggi esuberanti di bestiame. Ora

in parte il Governo va impedendo questi mali, ma altro dovrebbe fare.

Molto dovrebbero fare i Comuni limitrofi ai monti.

Ecco poche parole

nell’intento di favorire le ascensioni al Gran Sasso dal lato orientale,

singolare per le bellezze meravigliose.

Il Club Alpino Italiano

alle altre benemerenze deve aggiungere anche questa di costruire un

Rifugio ad Ara Pietra (8); coi due rifugii può attuare il disegno

dell’Astronomo Tacchini impiantandovi una specola.

I Comuni dalla parte

loro dovrebbero non lasciare in abbandono delle intemperie i sentieri

anzi, costituiti in consorzio, aiutati dalla Provincia, dovrebbero

costruire strade carrozzabili movendo da Tossicia o da Ornano, o da

Isola, sino al rifugio. I Comuni alle falde, i proprietarii, signori di

praterie e boschi, devono fondare case alla svizzera a piè e a capo dei

boschi, in mezzo alle praterie.

Si deve costituire una

sezione Alpina della Provincia Teramana. Alcuni amatori di monti hanno

pronto uno schema per costituirla. La costituirebbero socii effettivi ed

onorari. Tutti i sindaci dei Comuni limitrofi ai monti sarebbero socii

onorarii e presidente onorario il sindaco di Teramo. Meglio e con minore

spesa il Governo potrebbe conservare, anzi accrescere i boschi e

regolare il taglio e la coltura delle piante. Dall’altro canto i Comuni

potrebbero far consumo razionale di legna pur conservando la loro

proprietà boschiva. Ma bisogna fare strade e costruire case per rendere

possibile il soggiorno salutare dei monti anche a cittadini, usi ad

altra vita.

Per tre stagioni

dell’anno, la Sezione Romana, la futura Sezione Teramana degli

Alpinisti, il Governo, i Comuni montagnosi, i proprietari e tutti gli

amatori dei monti devono invitare a salire e soggiornare alle falde ed

ai fianchi, alle praterie ed ai boschi, con escursioni ed ascensioni

fatte ora a diletto, ora a diletto ed istruzione insieme, sempre a

salute.

Con la costruzione delle

strade, del Rifugio, delle case veramente montane si riuscirebbe a far

sostituire a molti il soggiorno delle falde dei monti a quello delle

spiaggie dei mari oggi troppo affollate, e a far risparmiare ad altri

l’andata assai costosa su i monti toscani e gli svizzeri più lontani.

Alcuni credono abitare i

monti facendo stanza in qualche paese a questi vicino, ma presto si

trovano a disagio e non raggiungono lo scopo; in quella vece bisogna

montar su, su, vivere circondati di cespugli, in mezzo ai castagni, agli

abeti, ai faggi, e respirare di notte e di giorno i profumi emananti dai

fiori delle praterie e dalle piante delle selve vergini, lungi, lungi

dai rumori della solita vita e dagli altri dei soliti luoghi popolosi,

per vivere vera vita montanina.

Con le andate, con le

salite, con le escursioni ai monti ne verrebbero la conoscenza più

particolare e lo studio compito dell’intero gruppo dal Tronto alla

Pescara; e si sa quanto ricca fonte di sapere sono i monti. Questi ed

altri effetti benefici alla salute e al sapere compenseranno ad usura la

spesa.

Parte della nostra

provincia potrebbe essere la Svizzera Italiana: le doti di natura non

mancano, manca l’opera dell’uomo.

Non aggiungo parola

perché evidenti sono le necessità e l’utilità di fare qualche cosa e di

trarre profitto dai monti che ingombrano tanta parte della nostra

Provincia.

|

|

|

Tavola delle

Osservazioni e dei risultati per la

misura dell'altezza della cima di Monte Corno sopra il

lido del Mare

|

|

|