|

Il cinema Olimpia in Castellamare Adriatico |

|

|

|

di Luciana D'Annunzio |

|

|

|

Castellamare Adriatico, nei primi anni successivi all’unità

d’Italia, epoca della costruzione della linea ferroviaria

adriatica, era un borgo collinare ed agricolo del circondario di

Città S. Angelo, in provincia di Teramo, gravitante attorno alla

chiesa della Madonna dei Sette Dolori e, successivamente unito a

Pescara a seguito della costituzione della nuova provincia,

avvenuta il 2 gennaio 1927. L'economia del piccolo centro rimase

a lungo del tutto legata alla realtà rurale fino al

1863

quando, alla presenza del

re

Vittorio

Emanuele II, fu inaugurata la

stazione ferroviaria

della quale

quest’anno ricorre il 150° anniversario.

La presenza dello scalo ferroviario favorì la libera nascita di

un mercato giornaliero tanto che l’amministrazione comunale

decise di trasferire, nei pressi della stazione, il mercato

domenicale che si teneva a Villa Muzii. Si costituì in tal modo

il primo insediamento di quella che sarà successivamente

definita Piazza del Mercato e poi del Sacro Cuore, a seguito

della costruzione della chiesa, aperta

al culto nel 1900 ancora incompleta, per sostituire la piccola

chiesa di S. Anna, sita all'interno di Villa Muzii,

diventata ormai insufficiente a fronte di una comunità che

cresceva rapidamente.

Nell’arco di qualche decennio la zona compresa tra la stazione

ed il mare prosperò notevolmente e fu ampiamente edificata

determinando sia una veloce e non pianificata urbanizzazione del

territorio, quanto il decisivo impulso dello sviluppo

commerciale, residenziale e turistico con l’organizzazione dei

primi impianti balneari.

Tale fermento fece sì che si pensasse anche alla realizzazione

di una seppur ridotta struttura teatrale. A questo proposito il

settimanale Il Faro del 27 gennaio 1910 riportava la seguente

notizia: "Procedono alacremente i lavori della nuova ed ampia

sala per cinematografo e per concerto, che sorgerà al lato est

della Piazza del Sacro Cuore in Castellamare, a cura dei signori

Di Silvestro e Di Michele. La magnifica sala sarà decorata con

la ben nota abilità dal distinto prof. Di Silvestro. E’

provvista di un comodo foyer, ove sarà collocato un

bar; in fondo vi è un gran palcoscenico e intorno alle

pareti interne corre una balconata, che sarà adibita a galleria.

Vanno le migliori lodi ai signori Di Silvestro e Di Michele per

la loro iniziativa, e facciamo ad essi i più fervidi auguri. La

sala sarà probabilmente inaugurata nel prossimo mese"(1).

Difatti il 28 febbraio viene inaugurato il nuovo

cinematografo Iris con un banchetto, allestito nei

medesimi locali, al quale parteciparono molti invitati che con

affettuose parole augurali e brindisi approvarono allegramente

l’evento ed ai quali si aggiunse il Concertino di Pescara

che allietò il festeggiamento eseguendo scelti brani da ballo.

Il prof. Antonio Di Silvestro ringraziò tutti con "un vibrante e

poetico discorso, nel quale accennò all’utile insegnamento che

il popolo ritraeva dal cinematografo", discorso che era stato

fatto stampare dalla tipografia Verrocchio in un elegante

cartoncino e distribuito come ricordo a tutti i commensali (2).

|

|

|

|

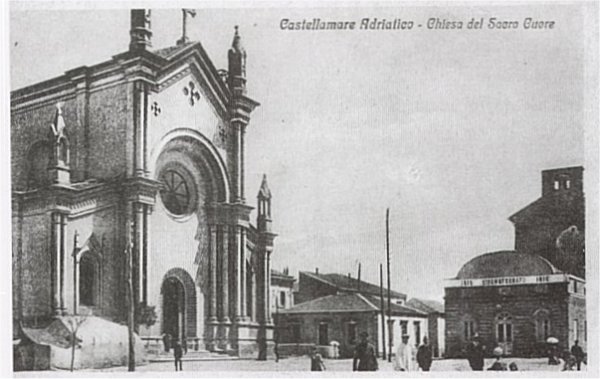

Il cinematografo

Iris in una cartolina d'epoca |

|

|

La

cronaca, nei mesi successivi, registra un grande

successo di pubblico per la scelta e per la qualità

delle prime proiezioni cinematografiche, definite

"di una fissità e lucentezza inappuntabili", per le

operette e per gli spettacoli musicali come quello

tenuto dalla Scuola Orchestrale intercomunale di

Pescara-Castellamare, istituita e diretta dal

maestro Rodolfo Luise e che, tra l’altro, era stata

lodata da Gabriele D’Annunzio. Il gradimento

popolare era dovuto anche alla centrale posizione

della sala Iris in Piazza Sacro Cuore che,

quale ritrovo "veramente delizioso", contribuiva ad

accrescere il decoro della cittadina nel suo pieno

sviluppo demografico.

Durante

l’estate dello stesso anno veniva riaperta anche la

sala Eden, ubicata nel rione marino, ed

entrambe le sale offrivano spettacoli di varietà e

rivista con la Compagnia comica napoletana

Donizetti-Cafaro, con le chanteuses, il

macchiettista D’Ambrosio e con la troupe

Florents (3).

Dalla stagione

autunnale del 1910 l’attività della sala Iris

ha una battuta d’arresto poiché non si rilevano

notizie sino al 4 giugno del 1911 quando si

ripropone al pubblico con il nuovo nome di Sala

Margherita. Vi operavano compagnie di prosa, di

varietà, contorsionisti, saltatori, illusionisti ed

artisti dai generi più differenti mentre, per la

stagione di Carnevale del 1912 vi si organizzavano

molti veglioni. Le rosee aspettative degli esordi

sembrano però essere svanite ed anche se la

partecipazione della cittadinanza è sempre numerosa,

la caratteristica degli spettacoli era divenuta

qualitativamente meno rilevante e non si parlava più

di proiezioni cinematografiche. L’interesse del

prof. Di Silvestro si era diretto ad altro, dapprima

alla sala Eden ed in seguito al teatro

Excelsior che si imporrà per il suo maggior

livello artistico.

È il 6

febbraio del 1913 quando, dalle pagine della cronaca

de’ Il Popolo Abruzzese si apprende che, "rimessa

completamente a nuovo ed ampliata in modo ammirabile

a cura di una benemerita società cittadina con a

capo il dott. Pandolfi" è stata riaperta al pubblico

la Sala Margherita col nuovo nome di

Teatro Sociale (4).

A questo

punto è opportuno aprire una breve parentesi circa

la predetta impresa teatrale della quale faceva

parte Carlo De Filippis Delfico, figlio del

musicista e geniale pittore caricaturista Melchiorre

(Teramo, 26 marzo 1825 - Portici, 22 dicembre1895) e

di Concetta Sposito (Napoli, 9 dicembre 1843 -

Portici, 8 dicembre 1889). Carlo, terzogenito di

dieci fratelli, era nato a Portici il 24 gennaio

1867, aveva sposato a Napoli il 2 aprile 1885

Vincenza Catena (Napoli, 6 marzo 1867 - Pescara, 20

dicembre 1944) e dal matrimonio erano nati

Melchiorre, Concetta e Giuseppe Mario e, a

Montesilvano, Ettore, Orazio, Fernando e Armando

(5). Carlo, infatti, tra la fine del 1891 e l’inizio

del 1892, come risulta dalle liste elettorali, con

tutta la sua famiglia e con la sorella Celeste era

partito da Napoli alla volta di Montesilvano, dove

vivevano i fratelli del padre, Troiano e Filippo De

Filippis Delfico ed altri numerosi parenti. Non si

conosce per quale causa Carlo abbia lasciato Napoli,

è ipotizzabile però che il motivo potrebbe essere

stato quello di occuparsi dei beni che il padre

Melchiorre aveva ereditato alla morte dei genitori

Gregorio De Filippis e Marina Delfico e che, in

massima parte, si trovavano nella cittadina

abruzzese. Tale ipotesi è supportata dal fatto che

Carlo, negli atti dello stato civile dei figli che

nascono a Montesilvano, è definito "gentiluomo

proprietario". Non si hanno notizie sulla giovinezza

di Carlo ma, l’aver aderito ad una società teatrale,

fa pensare che a Napoli avesse maturato una qualche

esperienza in questo campo o avesse ereditato dalla

ecletticità del padre Melchiorre l’interesse per

l’arte e per la musica. Ora, come già si è asserito,

nel 1913 entra a far parte della società che

amministrava il Teatro Sociale, attività che

si avvia subito con un buon successo. La cronaca

della stagione di carnevale ci riferisce di

animatissimi veglioni e del debutto della valente

compagnia romana di operette "Alfredo Fabrini" con

La vedova allegra (6). La stessa compagnia

rappresenta quindi La mascotte, un'opera

buffa di Edmond Audran, applauditissima per ilarità,

I Granatieri, operetta del M° Vincenzo

Valente, le Campane di Corneville, opera

comica di Clairville e Gabet, musicata da R.

Planquette, il Sogno di un valzer di Oscar

Strauss, La Geisha di S. Jones ed infine

Il Conte di Lussemburgo di Franz Lehar.

Il teatro era sempre gremito ed il pubblico

apprezzava con entusiasmo sia i protagonisti, tra i

quali il soprano Z. Fabrini, il tenore V. Trabucco e

il baritono C. Corti, sia il gradevole allestimento

scenico e l’orchestra. Unica nota stonata scrive,

meravigliandosi, il cronista era "…l’assenza della

parte migliore di Castellamare, la quale dovrebbe

aiutare moralmente e materialmente una istituzione

diretta a dare una necessaria educazione artistica

alla cittadinanza" (7). Le programmazioni proseguono

tra serate dedicate alla musica lirica con le

esibizioni della coppia Gargano o con spettacoli di

più facile ascolto rappresentati dal trio Flores,

alternate a proiezioni cinematografiche di

lungometraggio e di assoluta novità.(8). Nel mese di

maggio del 1913 si esibisce in teatro la compagnia

drammatica Rossi-Girola che, all’epoca, doveva avere

una certa notorietà considerando gli elogi della

stampa rivolti non solo a tutti i protagonisti, ma

anche "all’ottima messa in scena ed allo splendido

vestiario". Il repertorio ritenuto "modernissimo"

era costituito dalla tragedia La Fiaccola sotto

il moggio di Gabriele D’Annunzio, dai drammi

Il cardinale di Louis Napoleon Parker, La

moglie del dottore di Silvio Zambaldi e La

Fiammata di Henry Kistemaekers.

Nella

serata d’onore della prima attrice Adalgisa Rossi

Girola il teatro, gremito da un "pubblico scelto",

applaude con entusiasmo La figlia di Iorio,

tragedia in tre atti di G. D’Annunzio. L’attrice nel

ruolo di Mila di Codra, "eseguì con stupenda

assimilazione e commovente maestria le difficoltà

della parte, per la quale il pubblico restava

addirittura suggestionato… I modi attraenti, la

naturalezza d’espressione, che è sublime negli

scatti di dolore, di gelosia e di ripugnanza

conquistavano l’animo dell’uditorio…" scrive il

giornalista che non risparmia plausi agli altri

interpreti tra i quali Felice Girola nel ruolo di

Aligi. All’inizio della stagione estiva arrivano

al Teatro Sociale Les Mayer, eccentrica e

giovane coppia esibitasi nei primissimi

caffè-concerto dotata di talento che, arricchita da

splendidi costumi, presentava ogni sera un nuovo

repertorio di canzonette, macchiette e duetti

accompagnata al pianoforte dal M° Ugo Palombi.

Naturalmente non mancavano le proiezioni

cinematografiche, anch’esse originali con le quali,

il cronista si augurava che il pubblico di

Castellamare "scacci l’inerzia e si desti dal

letargico sonno da cui per la lunga invernata è

rimasto oppresso" (9).

L’impegno

della società amministratrice del teatro era sempre

diretto a dare spettacoli sorprendenti ed

allettanti. E’ la volta, nel pieno dell’estate, del

Trio Marchetti-Cacini con romanze, melodie e duetti.

I momenti comici di Gustavo Cacini riuscivano

spassosi mentre le esibizioni della "canzonettista"

Mirra Principi erano molto apprezzate. Le serate si

concludevano con programmi cinematografici che

avevano raggiunto un buon livello, grazie al giovane

operatore anconetano Carlo Casaretto il quale

"possiede una tale raffinatezza nell’arte che

guardando il quadro è come guardare il vero:

l’occhio non si stanca affatto poiché il quadro è

fermo e pieno di luce" commenta sempre N. Onined

sulle pagine de’ Il Popolo Abruzzese (10).

Trascorrono alcuni mesi e il 24 novembre 1913 il

giovane Carlo Casaretto sposa Maria Concetta De

Filippis Delfico figlia di Carlo, una cerimonia

molto partecipata dalla cittadinanza di Castellamare

con un grande tributo di simpatia (11). Intanto il

primo dicembre al Teatro Sociale va in scena,

dopo una lunga attesa, la primaria Compagnia di

operette diretta da Gaetano Martinez che si era

esibita nei migliori teatri. Rappresentano La

casta Susanna di Jean Gilbert, una nuovissima e

applaudita produzione nella quale si distinguono,

tra gli altri, i soprani Edwige Warney, Teresa

Fulignoli e Ida Venturi, i tenori Gino Zelaschi e

Trabucco e gli affiatati cori, l’unica critica era

rivolta all’orchestra perché composta, a dire del

cronista, da pochi elementi ma che aveva assolto

comunque, in maniera soddisfacente, il proprio

ruolo. Il repertorio delle successive serate

prevedeva La principessa dei dollari di Leo

Fall, Il conte di Lussemburgo di Franz Lehar

e La reginetta delle rose di Ruggero

Leoncavallo. Il successo degli spettacoli e

l’indubbio talento della compagnia, che poi si

sarebbe diretta al Teatro Comunale di Teramo,

permettono alla Società teatrale di ricevere molti

consensi (12). Le testimonianze relative

all’attività del Teatro Sociale per l’anno

1914 sono veramente poche. La prima, riportata da Il

Popolo Abruzzese il 14 luglio ci riferisce che la

società amministratrice del teatro si è sciolta e

Carlo De Filippis Delfico è rimasto unico

socio-proprietario, notizia questa che fa intendere

una qualche difficoltà nella gestione del pubblico

locale. Il cronista comunque scrive che "questo

ottimo ritrovo è sempre popolato di canzonettiste,

macchiettisti, duettisti, oltre alle splendide

pellicole cinematografiche presentate ed apprezzate

dal pubblico…". In quel periodo vi operavano le

sorelle Bonheur e si aspettava, nelle sere

successive, il debutto della celebre Renata Carpi

definita "una stella del firmamento del varietà" di

primo Novecento (13).

Il 6 gennaio del 1915 la

cronaca del giornale riferisce dello strepitoso successo riscosso dalla

proiezione delle pellicole Peppeniello, ispirata ad un episodio

della rivoluzione napoletana del 1820 e Senza famiglia, tratta

dal romanzo di Hector Malot.

Ma il 17 gennaio 1915 le

pagine de’ Il Popolo Abruzzese sono in gran parte occupate dalla notizia

del terribile terremoto che, alcuni giorni prima, precisamente il 13,

aveva distrutto Avezzano e tantissimi altri centri della Marsica

causando oltre 30.000 vittime. Molti feriti erano giunti in treno anche

a Castellamare dove tutta la popolazione si era prodigata

nell’accogliere e curare i terremotati. La villa De Felici veniva

trasformata in un comodo ospedale come pure il padiglione marino, gli

alberghi e le case private. Ammirevoli per i soccorsi, oltre a tutti i

medici del luogo, erano stati molti giovani e tra questi viene elogiato

per l’opera infaticabile Melchiorre, primogenito di Carlo De Filippis

Delfico che, a sua volta, destinava alla causa umanitaria l’incasso

raccolto nelle tre serate in cui, presso il suo locale, si sarebbero

proiettate alcune pellicole cinematografiche tra le quali Il delitto

dell’altro.

Seppur il doloroso evento

sismico continuava a turbare gli animi della popolazione, l’attività

teatrale prosegue tra veglioni, operette e proiezioni di film mentre,

per la gestione degli spettacoli, il dott. Pandolfi torna ad affiancare

il De Filippis Delfico. Nel maggio dello stesso anno si ripropone a

Castellamare la Compagnia Martinez con l’allestimento dell’operetta

Eva di Franz Lehar ed anche questa volta, composta da valenti

artisti tra i quali la protagonista Amelia Ferruccio, ottiene numerosi

consensi soprattutto da parte del pubblico più competente (14).

Il 23 maggio del 1915

l’Italia entra nel conflitto mondiale e sarà l’inizio di un lungo

periodo denso di difficoltà e di sofferenza.

Mancano informazioni su

quanto avviene nel Teatro Sociale sino al 25 luglio quando un

trafiletto del giornale reca il seguente annuncio: "Come già si sapeva,

la nuova impresa, formata esclusivamente dal Sig. Carlo De Filippis

Delfico, ha voluto cambiare il nome al suo teatrino in Cinema

Teatro Olympia dappoichè, allontanatisi tutti gli altri soci,

era rimasto solo. Questa sera vi è l’insuperabile film di m. 1200 dal

titolo La grande guerra europea divisa in tre parti" (15).

|

|

|

|

|

Il cinematografo Olympia in una cartolina d'epoca |

|

|

|

Pur in mancanza di notizie è

possibile supporre che presso l’Olympia si continuino a dare

spettacoli e proiezioni ma si dovrà attendere il 19 marzo 1916 per

leggere sulle pagine del settimanale Vita Abruzzese l’avviso che presso

il teatro "… gentilmente concesso avrà luogo la pesca di beneficenza del

Posto di Ristoro per i militari malati o feriti di passaggio nella

stazione di Castellamare Adriatico … tra i doni pervenuti al Comitato

primeggiavano quelli delle LL. Maestà la Regina e la Regina Madre che

costituivano una tale attrattiva da assicurare la buona riuscita della

festa …".

A maggio dello stesso anno la

stampa reca tale annuncio: "All’Olympia, il proprietario Sig.

Carlo Delfico, per rompere la grande monotonia che invadeva questa

città, ha chiamata l’ottima e conosciuta Compagnia drammatica italiana

Fratelli Marchesini, che vi agisce da diverse sere riscuotendo

seralmente calorosi e meritati applausi…" soprattutto con la messa in

scena di Fedora, dramma del francese Victorien Sardou

(16).

La guerra faceva sentire i

suoi effetti tanto che per il 1917, dalle cronache locali, si ha

un’unica notizia riguardo all’attività dell’Olympia. E’ estate e

in teatro va in scena una brava Compagnia di varietà guidata "dal comico

Brugnoletto, un tipo romano autentico - scrive l’articolista - e diretta

con perfetto senso d’arte dal valente cav. prof. Morale, profugo

triestino ed autore di un magnifico Inno di guerra molto gradito

da S. M. il Re, … A questi fanno degna corona eleganti canzonettiste fra

le quali primeggia Grisette fine melodista e poi la De Giorgis, la

Ginette, la Berger quest’ultima professoressa di uno strumento delicato

e poco comune alle signorine, il flauto che suona in modo

impareggiabile. L’orchestrina sotto la magica bacchetta del prof. Morale

fa prodigi, e nell’insieme lo spettacolo merita di essere onorato di un

pubblico più numeroso". Nel contempo si da l’annuncio che in teatro,

nelle successive serate, si proietterà Il cuore d’Italia – Visioni e

palpiti, un film che a Roma aveva destato del fanatismo (17).

Proseguendo nel racconto delle vicende del cinema teatro Olympia

nel febbraio del 1918 si pubblicizza un "capolavoro di F. Russo della

Fausta - Film" dal titolo Le memorie di un pazzo mentre

per aprile lo spettacolo prevede il film La sposa della morte ed

un Concerto-varietà della Tournée Lepri - Ortiz. Nel mese di luglio

sulle pagine del giornale Vita Abruzzese si legge che "il Sig. Broglia

ha risollevato le sorti del ritrovo pubblico e sotto la gestione estiva

dell’avvenente e brava artista La Genovesi fa sì che ogni sera la sala

teatrale sia meta di tutta la cittadinanza che ama prendersi un po’ di

svago tra tante trepidazioni e tanti sacrifici". Dopo le recite della

Compagnia Rossi - Girola, i programmi della Tournée Riccio e le

proiezioni di vari film si fa pubblicità, a piena pagina, alla valente e

spettacolare Compagnia in musica di Felice Paccot.

In ottobre, infine, debutta

la Compagnia di varietà e commedie musicali Rambaldi - Gargano (18).

Siamo nel 1919. Dalla lettura dei periodici d’epoca si nota che le

proiezioni cinematografiche più o meno spettacolari e di interesse

artistico si stanno ormai affermando. Proseguono comunque le

rappresentazioni dal vivo seppur di mediocre qualità: in febbraio

"furoreggiano" la divette Gigetta e il trio danzante Corno d’Oro,

in aprile sarà la volta della Compagnia di operette Lepri - Ortiz che

propone Addio giovinezza e La vedova allegra. I commenti

del cronista non sono esaltanti. Scrive infatti: "E’ andata in scena

La vedova allegra ed ha fatto male perché la vedova Clavari tutto

aveva fuorché la voce, dote indispensabile per i lavori in musica. Di

buono vi è la signora Pia Ortiz e qualche elemento maschile. L’egregio

sig. Spartaco Lepri, poi, sarà un bravo caratterista ma ormai gli anni

anche per lui… diminuiscono come… i denti e le sue funzioni si

dovrebbero limitare a quella di ottimo Direttore". Per agosto, infine,

si attendeva il debutto della compagnia napoletana Franchi – Urciuoli le

cui aspettative erano notevoli (19).

L’undici gennaio 1920 ritorna

a Castellamare, nel teatro Olympia, la compagnia di prosa diretta

da Edoardo Marchesini, che debutta con La Volata di Dario

Nicodemi per eseguire nelle successive sere Il padrone delle ferriere

di George Ohnet, Il cardinale e La Fiammata, spettacoli

che, come precisa il cronista, divertono con diletto e moralità di cui

"la crescente gioventù ne sente in verità troppo il bisogno". Si era

precipitati, infatti, all’indomani della guerra in una profonda crisi

economica e il cosiddetto teatro di rivista un misto di

prosa,

musica,

danza

e scenette umoristiche ispirate alla semplice attualità e ai

tradizionali cliché erotico-sentimentali, uniti da un sottile filo

conduttore e dalla presenza di personaggi fissi come la

soubrette,

era alquanto decaduto. Complice ne era la veloce affermazione del cinema

cosicché il varietà, per sopravvivere, andava modificandosi in

avanspettacolo ossia in quelle brevi rappresentazioni, non prive di

brio, che anticipavano le proiezioni. A tal proposito, nel febbraio del

1920, si annunciano una serie di film interpretati dalle "più avvenenti

e preferite regine della scena muta", tra i quali emerge "l’emozionante

capolavoro drammatico" L’agguato della morte.

Il 15 marzo, per la stagione

primaverile di prosa, Luigi Ballerini, direttore del settimanale Vita

Abruzzese, nel comunicare con enfasi l’arrivo della Compagnia Drammatica

Italiana di Armando Pizzigati esclama: "Finalmente respiro! Dopo molti

mesi di parecchie Tournée di varietà e di attrazioni più o meno

decenti, di gruppi dialettali più o meno… castigati e digeribili, ecco

che sul palcoscenico del Teatro Olympia si presenta una valente,

simpatica ed elegante Compagnia di prosa italiana. E ne era tempo,

perché ormai di lazzi e di oscenità, di dialoghi sgrammaticati a

soggetto, di prodezze da bascio puorto e di fischi e di

pernacchie – mi si permetta il vocabolo sconcio – il pubblico di

Castellamare ne era ormai arcistufo e stanco, tanto che le migliori

famiglie della città da tempo avevano totalmente disertato il teatro…".

Passa quindi ad esaltare la Compagnia costituita da un gruppo affiatato

di artisti, provenienti dalla dotta Bologna che, per la loro

preparazione sin dalla prima recita, hanno destato viva ammirazione

ristabilendo sul palcoscenico "…la nobile missione di educare,

ingentilire, commuovere e divertire in forma degna il pubblico…". Il

programma che prevedeva L’Avvocato difensore, commedia di Mario

Morais, Scampolo di Nicodemi, La morte civile dramma di

Paolo Giacometti, ebbe grande successo e non si risparmiano parole di

elogio per tutti gli artisti tra i quali oltre al Pizzigati, le signore

G. Venezze e Nardi ed i signori M. Micarelli, F. Fucigna e Ventura (20).

Le proiezioni cinematografiche prevedevano invece il dramma siciliano a

forti tinte Feudalismo e Il diritto di uccidere. Per

aprile la cronaca ripropone il ritorno del geniale e popolare artista

Brugnoletto col suo originale spettacolo di varietà e per maggio la

rinomata e valente Compagnia Drammatica Ravielli – Martini. Ma, sulla

stampa, risalta la nota critica del cronista che sottolinea la scarsezza

di pubblico presente agli spettacoli, quel pubblico che sarebbe invece

accorso numeroso se "… quattro chanteuse sguaiate e scollate"

avessero calcato la scena. Per la stagione estiva del 1920 si propongono

le proiezioni delle spettacolari avventure del ladro gentiluomo

Rocambole tratte dai romanzi del francese di Ponson du Terrail e le

comiche dell’attore Max Linder nel caffè Philibert, lavoro

parigino che si proiettava con successo nei cinema dei grandi centri.

Per l’inizio dell’autunno l’Olympia ha in programma La

canaglia di Parigi e L’inferriata della morte interpretato

dall’avvenente attrice del cinema muto Italia Almirante Manzini

realizzando il cosiddetto "pienone". La mancanza di fonti non permette

di conoscere l’attività del teatro sino al 4 giugno 1921 quando si

annuncia il debutto della Compagnia di operette L’Unica guidata

dall’esuberante e bravo artista Felice Paccot, già noto a Castellamare,

accompagnata dall’orchestra diretta dal maestro De Marco di Francavilla

con l’esecuzione, tra le altre, di Parigi mia. Tanti i consensi

del pubblico che dimostra di apprezzare le doti dei diversi interpreti

tra i quali il soprano Carmen Storari e il tenore Tommaso Cisternino.

Oltre ai commenti teatrali, tra le note del giornale si legge che Carlo

Delfico (sic ma De Filippis Delfico) ha in programma il restauro

dell’Olympia per renderlo più elegante e più comodo, dotandolo

anche di un eccellente buffet dove il pubblico potrà trascorrere

allegre serate così da evitare la "monotonia del cinematografo". Il

Panzini nel riportare la notizia si congratula col Delfico per l’ottima

idea che spera di vedere realizzata nel più breve tempo possibile (21).

Com’è ormai consuetudine non

mancano i film, sono in visione Le isole insanguinate e le due

serie delle Notti Rosse mentre si attende il varietà del Duo

Felios. "Ma gli affari sono magri - scrive il cronista - sia all’Excelsior

che all’Olympia … il caldo tropicale non invoglia né i cittadini

né i forestieri a frequentare i teatri tanto più che la musica al mare

attrae la popolazione all’aperto. - Ed aggiunge …ma ora che inizierà le

sue rappresentazioni il Circo equestre in piazza, saranno tre i ritrovi

che si danneggeranno a vicenda e, francamente, si poteva benissimo

evitare dall’autorità locale tale spietata concorrenza, specie quando

non va a beneficio di nessuno". Nel settembre del 1921 ritorna in teatro

la Compagnia Drammatica dei fratelli Luigi e Sante Marchesini con Il

Beffardo di Nino Berrini che ottiene sempre un notevole successo

seguita da quella di Giovanni Grasso Junior che, circondato da attori di

talento, ogni sera conquista il pubblico sia nel dramma che nella

commedia.

La mancanza di informazioni

non rende possibile sapere cosa avviene nel 1922. L’unica notizia è

quella del 29 ottobre quando su Vita Abruzzese si legge che la Compagnia

Napoletana Trengi - Petito - Bonandi ha rappresentato la brillante

commedia Il medico dei pazzi, farsa in tre atti di Eduardo

Scarpetta, proprio una settimana successiva alla marcia su Roma (22

ottobre) che segnerà l’inizio del ventennio fascista che tanto influenzò

il ruolo e lo sviluppo del cinema.

Nell’aprile del 1923, dopo le

recite musicali de’ La Nova, arriva all’Olympia la compagnia

comica di prosa Tina Paterno che porta in scena nuovi spettacoli per

Castellamare mentre in ottobre la Compagnia Lirica Castelmonte,

proveniente dalle esibizioni nel teatro Marrucino di Chieti, eseguirà

tre opere liriche Lucia di Lammermoor e La favorita di

Gaetano Donizetti e Norma di Vincenzo Bellini. Mancano notizie

intorno all’attività del teatro sino all’estate del 1924, un’estate che,

come scrive il cronista, vede pochi "bagnanti" a Castellamare a causa

sia della crisi economica sia dei prezzi troppo elevati in una cittadina

ancora priva di grandi e comodi alberghi, di pensioni convenienti, di

moderne e organizzate attrattive atte a richiamare i turisti ed a

conferma di ciò, per quanto riguarda gli spettacoli, rende noto che all’Olympia

e all’Excelsior si susseguono divertenti serate di varietà, di

prosa e film non meglio specificati. Intanto, il 15 agosto dello stesso

anno, Carlo De Filippis Delfico si iscrive alla Camera di Commercio di

Teramo col n.5199 come impresa di "Spettacoli cinematografici e

teatrali" in conseguenza delle nuove norme che disciplinano tali

attività e, da questa data, scende un lungo silenzio su quanto avviene

nel teatro Olympia.

Sono questi gli anni in cui,

sopite le annose discordie tra Castellamare Adriatico in provincia di

Teramo e Pescara in provincia di Chieti, negli amministratori del tempo

matura l’idea di riunire i due comuni, divisi nel 1806 durante

l’amministrazione napoleonica, per avere maggiori possibilità di

sviluppo soprattutto dal punto di vista economico. Così con il sostegno

dell'autorità politica del ministro abruzzese

Giacomo Acerbo

e del prestigio di

Gabriele

D'Annunzio il 2 gennaio 1927 Pescara viene elevata a

provincia annettendo Castellamare Adriatico che perderà il comune e il

toponimo. In questa nuova realtà l’11 settembre 1927 è il settimanale

L’Adriatico ad annunciare brevemente che "l’Olympia, tornato

sotto la gestione di Carlo Delfico dà sempre spettacoli cinematografici"

e da questo momento in poi, difatti, stando alle programmazioni

riportate sul citato settimanale, si annunceranno esclusivamente

proiezioni di film allora in voga: dai western ai mitologici, da quelli

di guerra ai comici (22).

Nell’edizione del 26 gennaio

del 1930 de’ L’Adriatico si legge che la sezione provinciale di Pescara

dell’Opera Nazionale Dopolavoro, associazione creata nel

1925

dal

regime fascista

col compito di occuparsi e programmare il tempo libero dei lavoratori,

ha stipulato una convenzione con la Federazione Industriale Fascista

della provincia di Pescara concernente la riduzione da accordarsi ai

"dopolavoristi" nei teatri e nei cinematografi esistenti nel comune pari

al 30% sul costo del biglietto col seguente calendario: lunedì e venerdì

all’Excelsior, martedì e giovedì al Pomponi, mercoledì e

sabato all’Olimpia, lunedì e giovedì al Michetti con

l’obbligo, per le ditte associate, di rispettare quanto convenuto (23).

D’altra parte è noto che il Fascismo pose grande attenzione al controllo

della cultura e in particolar modo del cinema, considerato un ottimo

mezzo di propaganda e un efficace sistema per il controllo della

popolazione. Si moltiplicarono le aperture di sale cinematografiche ed

anche la loro stretta vigilanza con periodici monitoraggi sulla

gestione, sugli spettacoli, sugli orari. In un documento conservato

presso l’Archivio di Stato di Pescara nel fondo Prefettura e

datato 24 ottobre 1935, sono elencati tutti i teatri della provincia, il

nome della sala, il gestore, la categoria e il numero dei posti (24). In

questo atto si legge che l’Olimpia è sempre di Carlo Delfico, è

di terza categoria ed ha 328 posti, mentre dal Catasto si evince

che l’edificio, situato in Piazza Vittorio Emanuele al n. 20, costruito

da Panfilo Di Michele viene acquistato nel 1928 da Giovanni e Tullio

Cecamore di Achille, con atto del notaio Fusilli di Pescara (25).

Da questo momento non si

hanno più notizie circa la gestione del cineteatro e se, dopo la

scomparsa di Carlo De Filippis Delfico nel 1940, sia stata portata

avanti da qualche familiare.

Per concludere la narrazione

delle "vicissitudini" del teatro Olimpia si riporta uno stralcio,

tratto dall’articolo di Giuseppe Quieti, pubblicato su Il Messaggero

dell’8 settembre 1988 dal titolo "Formidabili quegli anni".

L’autore ripercorre col pensiero i tempi andati, luoghi, situazioni e

personaggi della Pescara degli anni trascorsi e scrive "… Siamo diretti

al cinema Olimpia meglio conosciuto come ‘il Pidocchietto’… ma vi

avevo promesso un’altra specialità a buon mercato, e allora, prima di

entrare, compriamo qualcosa alla bancarella (un carrettino) della

vecchietta che, davanti al cinema, vende ceci e fave abbrustolite…

squisite. Ma bisogna consumarle dentro il cinema, c’è più gusto, mentre

si guardano due films (uno è certamente un western con Buster Crabbe).

Una raccomandazione importantissima: o andate in galleria o, se questa è

piena, come accade normalmente, e siete costretti a stare in platea, non

vi sedete in quelle due file vuote al centro della sala. Come vedete c’è

il pienone, molti spettatori stanno in piedi ma due file sono vuote.

Sono quelle sotto la balconata della galleria da dove piovono, senza

sosta, bucce di fave e qualcos’altro degli spettatori delle prime file

della galleria. Se, uscendo dal cinema avete sete (ceci e fave mettono

sete) c’è, a pochi passi, l’osteria dei ‘Sette nani’… Quell’angolo di

Pescara intorno alla chiesa del Sacro Cuore resiste ancora in parte. La

vecchietta (Genoveffa si chiamava?) dei ceci e delle fave è scomparsa da

molti anni; l’osteria dei ‘Sette nani’ più di recente, ma il cinema c’è

ancora. Oggi si chiama Centrale. E’ un cinema rinnovato ma con

una certa aria di dolci nostalgie. Ne è passato di tempo…"(26). E, sulle ceneri del

Centrale, abbattuto nell’estate del 2001, sorgerà un palazzetto di

vetro che, oggi, ospita la libreria Feltrinelli.

|

|

Il palazzetto che ospitava il cinema Centrale |

|

_______________ |

|

(1) Biblioteca

Provinciale "M. Delfico" Teramo, (d’ora in poi B.P.M.D.), Il Faro, 27

gennaio 1910.

(2) B.P.M.D.,

Ibidem, 6 marzo 1910.

(3) B.P.M.D.,

Ibidem agosto-settembre 1910.

(4) B.P.M.D.

Il Popolo Abruzzese, 6 febbraio 1913, a. II, n.50.

(5) Per

maggiori dettagli sulla discendenza genealogica di Carlo De Filippis

Delfico cfr. www.defilippis-delfico.it

(6) B.P.M.D.,

Il Popolo Abruzzese, 22 febbraio 1913, a. II, n.54.

(7) B.P.M.D.,

Ibidem, 26 febbraio e 1 marzo 1913.

(8) B.P.M.D.,

Ibidem, 19 aprile 1913.

(9) B.P.M.D.,

Ibidem, 11 giugno 1913.

(10) B.P.M.D.,

Ibidem, 15 luglio 1913.

(11) B.P.M.D.,

Ibidem, 3 dicembre 1913.

(12) B.P.M.D.,

Ibidem,17 dicembre 1913.

(13) Una immagine di Renata Carpi trovasi sul sito

www.avellinesi.it/RENATA%20CARPI.htm

(14) B.P.M.D.,

Il Popolo Abruzzese, 13 maggio 1915.

(15) B.P.M.D.,

Ibidem, 31 luglio 1915.

(16) B.P.M.D.,

Ibidem,13 maggio 1916.

(17) B.P.M.D.,

Vita Abruzzese, 11 luglio 1917.

(18) B.P.M.D.,

Ibidem,21 luglio 1918.

(19) B.P.M.D.,

Ibidem, febbraio-aprile-agosto 1919.

(20) B.P.M.D.,

Vita Abruzzese, 11 luglio 1920.

(21) B.P.M.D.,

Ibidem, 11 luglio 1921.

(22)

Biblioteca Provinciale "G. D’Annunzio" Pescara, L’Adriatico, 11

settembre 1927.

(23)

Biblioteca Provinciale "G. D’Annunzio" Pescara, Ibidem, 26

gennaio 1930.

(24) Archivio

di Stato Pescara, Prefettura, b.63.

(25) Archivio

di Stato Pescara, Ufficio Tecnico Erariale

Pescara - Catasti.

(26) B.P.M.D.,

Il Messaggero, 8 settembre 1988. |

|

-----

~ ----- |

|

Un sentito grazie per la preziosa collaborazione a Fausto Eugeni e

Franca Saraullo. |

|