|

|

|

I salotti della musica, la musica

dei salotti |

"In Teramo una nobile donna raccoglieva nel suo palazzo secentesco [sic],

ricco di opere d'arte e di un magnifico giardino pensile, i cittadini

notoriamente avversi al regime borbonico; ed era la contessa Marina

Delfico, ultima della sua stirpe, vedova di Gregorio de Filippis, conte di

Longano, e madre di Trojano e di Filippo, esuli in Grecia e in Francia, e

di quel Melchiorre juniore, spirito di fine caricaturista, del quale si è

parlato in altra parte di questo libro. Nelle sontuose sale del palazzo

Delfico, dove morì il grande Melchiorre, e dove si accede per una scala

addirittura regia, convenivano Vincenzo Irelli, che fu il sindaco della

rivoluzione, e poi fra i primi senatori del regno d'Italia; Berardo e

Settimio Costantini, Francesco e Berardo Bonolis, l'abate Quartapelle,

Giuseppe Antonio Crocetti, Stefano de Martinis, protettore della Milli,

Niccola Forti, Giovanni de Benedictis, letterato e poeta, e le famiglie

Ginaldi, Pompetti, Valentini, Michitelli. Prima del 1848 avevano

frequentato l'ospitale casa dei Delfico il Gammelli, i fratelli

Bucciarelli, uno dei quali morì pure nel bagno di Pescara; e Michelangelo

Forti, prete liberale di gran cultura e carattere eroico, morto nella

galera di Nisida. Ricordo pure Pasquale della Monica, pittore napoletano,

andato a Teramo col conte di Longano, e padre dell'insigne artista, che

conobbi a Teramo nell'ottobre scorso, quando vi fui ospite dei giovani

conti Delfico, figlio del defunto senatore e degni discendenti dell'ultimo

degli Enciclopedisti. Appresi particolari curiosi circa la vita di Teramo

di allora. Le riunioni in casa Delfico finirono nel 1857 [recte

1867], quando morì la contessa. Si ricorda che la serata caratteristica

era quella di mezza quaresima, quando si segava la vecchia, dopo la

lettura del testamento, che veniva fatta con comica serietà dall'avvocato

Carlo Ginaldi; col qual testamento la vecchia lasciava, prima di

morire, graziosi e ricchi ricordi agl'invitati. Si riceveva in casa del

ricevitore generale Ciotti, ma vi andavano più uomini che donne, e così

pure ai suoi non dimenticati pranzi; si faceva un po' di musica in casa

Ferraioli; ma, tutto compreso la vita sociale era povera cosa. Poiché la

città aveva pessima illuminazione, non era permesso girare, dopo le otto

di sera, senza una piccola lanterna, e su chi trasgrediva piovevano

legnate o minacce. Benché il teatro in legno fosse angusto e pericoloso,

aveva due stagioni molto frequentate e brillanti: prosa nell'autunno e

musica nel carnevale, e portava il nome dei proprietari Corradi e Gatti.

Il bel teatro di oggi fu costruito nei nuovi tempi. Era capo urbano

Beniamino Rozzi, figlio di un giudice regio di Notaresco, borbonico

fierissimo; l'ultimo intendente Morelli fu uomo egregio e funzionario

intelligente, e punto intinto di pece reazionaria, tanto che i borbonici

più facinorosi lo denunziarono più volte al re. L'ultimo generale

comandante la provincia si chiamava Veltri, e non era né carne, né pesce;

e il vescovo don Michele Milella, frate domenicano, godeva molte simpatie.

In quegli anni Teramo esultava per i trionfi della sua concittadina

Giannina Milli, nata da povera gente, e che si affermava improvvisatrice

illustre in tutta Italia. In Teramo vi era infine una specialità, che va

ricordata: quella di due farmacie politiche, una considerata il centro del

partito borbonico, condotta da don Nicola Ruggieri, brav'uomo e

professionista intelligente; e l'altra di don Giuseppe Antonio Crocetti,

sotto il portico del Comune, centro del partito liberale. Il Crocetti

aveva fama di chimico sapiente e anche di filosofo" (1).

A oltre un secolo di distanza, l'eloquente e pittoresca cronaca di

Raffaele de Cesare tramanda in veste letteraria la descrizione di un

particolare aspetto della vita culturale teramana dell'Ottocento.

Dipinta a caldi toni, la scena cittadina è ambientata in quei domestici

luoghi che costituirono il fulcro vitale della discussione politica,

dell'attività culturale e dell'aggregazione sociale, ed è animata da quei

personaggi che ne furono gli insigni protagonisti. Infatti, accanto ai

tradizionali pubblici luoghi di trattenimento – teatro d'opera e sala da

concerto -, il salotto privato, oltre che costituire motivo d'incontro e

di svago, rappresentò l'ideale mediazione tra le esigenze sociali di un

ceto dominante che oramai omologava nobiltà e borghesia e un linguaggio

musicale contestualmente plasmato secondo idee e comportamenti

consolidati.

Dal salotto, paradigma di una società in miniatura, il dialogo politico e

quello letterario, la mondanità o il pettegolezzo, le discussioni d'arte

come il raffinato compiacimento tra l'ascolto di una poesia o di una

languida melodia, migrando di casa in casa raggiungevano immancabilmente

l'orecchio attento dei cronisti locali che con impeccabile puntualità ne

riferivano settimanalmente nelle accattivanti rubriche dalla superba

intestazione "hight-life"… "Si va. La corte del palazzo Delfico è già un

ridente giardino; alberi, fiori, viali; una fontana manda in aria, molto

su, zampilli d'acqua, che mettono i brividi a Bacco […] E' stupenda

davvero!... La grande scala del palazzo, opera egregia ed ammirevole di

architettura, è artisticamente illuminata. Gl'invitati la saliscono tra un

torrente di luce, per essere accolti con la più squisita gentilezza e

cordialità dai socii, deputati a quell'ufficio […] In un salotto, tra le

due sale da ballo addobbate, ed illuminate con gusto ed eleganza, è posta

la musica. […] Giunge il conte Delfico con la famiglia, si levano

fragorosi ed unanimi applausi. Luisa Marcosignori e le altre della

deputazione offrono alla contessa un bel mazzo di fiori; l'egregio nostro

amico Orazio Albi, legge: Fiori modesti alla nobil donna la Contessa

Bianca Delfico. E' una poesia ispirata, e diffonde una soave

malinconia, che giunge al colmo, chiudendo con i versi: E queste foglie

che un bel verde imbruna / Aimè cadranno domani ad una ad una / Non

l'affetto morrà di chi c'invia / Fior di modestia, fior di leggiadria.

Applausi vivi e prolungati. La contessa con nobil parole ringrazia il

poeta; e noi stringendo la mano al prof. Sinigallia, è un vecchio

patriota, gli diciamo, che teco sinceramente si rallegra e ti fa plauso"

(2).

A onor del vero, la raffinata penna del nostro cronista riferisce su

un'occasione non squisitamente salottiera ma su un evento di più ampio

respiro che, pur infrangendo i canoni intimistici del genere, vi si

inserisce come pendant nel quale i tratti e le caratteristiche del

"far salotto" sono comunque conservati e rispettati.

La tradizione salottiera di stampo locale, infatti, si identifica

maggiormente con quella consuetudine di gusto borghese in cui accanto alla

causerie e al dibattito impegnato coesistono le forme più delicate

della musica vocale e strumentale insieme a quelle più disinvolte della

musica da ballo: "Dunque, il nostro amico [avvocato Alessio De

Berardinis], libero pensatore, (per chi nol sappia caldo ammiratore di

Hegel) ci ha regalato una sera di geniale passatempo. Alla otto p.m. già

le note del pianoforte echeggiavano sotto le arcate volte delle sue

stanze: alcune signorine passeggiavano a braccetto dei loro cavalieri,

allegramente cicalando: qualche bigio papà in un appartato gabinetto, ove

carte di giuoco si trovano, scacchiere e persino gl'innocenti giochi delle

dame, leggeva la Gazzetta d'Italia, l'Opinione e che so

altro. Ma lasciamo da parte la politica, che, come il sale nelle minestre,

oggi vuol far capolino dappertutto, e tiriamo innanzi. Waltzer, waltzer si

bisbiglia: nò, nò, polka, marzuka,…quadriglia invece dice qualcuno, poiché

abbiamo uno che tanto gaiamente le comanda nel sempre giovane ed allegro

Giudice Orsini; ma a tanti desideri tira di sgembo il maestro di

pianoforte ed accenna una marzuka. In un baleno la sala è invasa, e la

danza sotto i migliori auspici incomincia. Mentre in una stanza si balla,

in un'altra si fuma; si conversa, si giuoca! E' un colpo d'occhio

gradevole! La t'occorre alla vista un cavaliere, che, non provetto

nell'arte di Tersicore, incespica nello strascico della dama, e mormora un

pardon appena intelligibile; qua un giovane di belle speranze che è

alle prese, sganascia anzi con un sigaro Magliani, ed impreca al nuovo

ministro con tutte con tutte le Regie cointeressate: in fondo un signore

sulla quarantina, che rimprovera al compagno di tressette uno sbaglio

madornale; insomma tanti e poi tanti diversi accidenti ti si presentano,

che c'è da restar contentini davvero. Segue un waltzer, che passa senza

infamia e senza lode; viene poi una polka sentimentale; eccoci alla

sospirata quadriglia. La voce del Giudice Orsini suona come il fulmine di

Giove Capitolino, e, tra alcuni pasticci più o meno grossi e l'ilarità

generale, si conduce a termine il ballo. […] Or eccoli ad una nuova parte

di divertimento. Una signorina E. C., nò, voglio dir tutto, la signorina

Elvira Cellini prende posto al piano, e le sue eburnee ed agili manine

scorrono veloci sulla tastiera del clavicembalo ed Aida sospira

sotto le sue dita incarnate. L'aria dell'Egizia fanciulla Morir sì

bella e giovine affascina tutti, ma più potentemente quelli che, come

me, ebbero la fortuna di sentirlo questo capolavoro dell'immortale cigno

di Busseto. Suona anche la Mandolinata con difficilissime

variazioni la signorina, ed una salva di applausi corona alla fine la sua

provata valentia nella più simpatica delle arti. […] E da ultimo? Nulla

mancò perché tutto riuscisse bene davvero! Paste, gelati, vini a bizzeffe

erano a disposizione di tutti, sino i fiori, guardate! Che mente

provvidenziale ebbe mai quel benedetto Hegeliano del De Berardinis" (3).

Così Ipsilon firma il suo reportage: una cronaca sentita, come tutte

quelle che si potevano leggere sui due più diffusi periodici teramani, il

"Corriere Abruzzese" e "La Provincia".

Ora La bemolle, ora il corrispettivo enarmonico Sol diesis,

ora Fra-Militone, ora Furio, ora Biscroma, ora

Quattrocchi – per citare solo alcuni degli pseudonimi più intriganti

sotto cui il giornalista di turno celava la propria identità – riferiscono

sempre generosamente e con encomiabile schiettezza su ogni avvenimento

culturale cittadino, consuetudine quanto mai importante considerato che

"gli scritti sulla musica fanno parte della storia della musica come le

opere musicali, le istituzioni e la prassi esecutiva, e la forma specifica

che essi assumono in una data epoca fa parte dell'effige della storia

musicale di quell'epoca" (4).

I giornali cittadini, dunque, non trascurarono mai di rilevare ogni nuovo

evento e di valutarne, com'era d'abitudine, la qualità dell'esecuzione

musicale. Ricordiamo ad esempio l'inaugurazione della nuova sede del

Casino in casa Pompetti, in riferimento alla quale la penna impietosa e

pungente di Fra-Militone, non mancò di riportare le osservazioni

del direttore del "Corriere Abruzzese" che aveva sentenziato, rivolto

all'orchestrina, "benino, ma con balli un po' invecchiati", e di

aggiungere la sua personale esortazione: "Maestro Dati l'hai capito?

Scuotiti dal letargo!" (5).

Rammentiamo ancora il commento di La Bemolle nella cronaca di una

soirée musicale-danzante in casa Palma: "Chiusero la I parte del

trattenimento la Serenata sentimentale e la Nevrosi, Gran

Walzer di concerto, eseguite dal maestro Pepe, lavori di sua composizione.

Io son nemico delle accademie di pianoforte (sebbene sia suonatore) perché

il piano, stando la distanza del suonatore dell'istrumento, non è come il

violino, cui si può dare la espressione giusta; però sentendo il Pepe ho

dovuto ricredermi: Egli si discosta dalla comune dei suonatori di piano.

Le difficoltà sono da lui eseguite con precisione inappuntabile. Sicuro

nel tocco, composto nelle posizioni, possiede in sommo grado scioltezza,

agilità ed indipendenza delle dita, ammirevole nella mano sinistra; e ciò

contribuisce a far sentire staccato e preciso il canto, dall'accompagno e

dagli arpeggi" (6).

La citazione di questo stralcio offre, inoltre, l'occasione per attardarsi

su generi e forme del repertorio salottiero, che, nella cangiante varietà

di colori, echeggia atmosfere sentimentali, brillanti e descrittive in una

veste che asseconda al contempo le esigenze di artisti e di egregi

dilettanti. Nei salotti teramani – Ferraioli, De Petris, Ponno, Savini, De

Sanctis, Ciotti, Lucci, Sardella, Prefettura…per nominarne solo alcuni

oltre quelli altrove mentovati – i programmi musicali annoveravano tra un

table à thé e un cotillon i più bei pezzi

caratteristici dell'epoca:

"PARTE PRIMA 1. Concerto per arpa per la signorina E. Silla. 2. Fantasia

originale per pianoforte del maestro A. Cipolloni, eseguita dalla

signorina Aminta Cozzi. 3. Leggenda Valacca. Serenata del maestro

Gaetano Braga, cantata dalla signorina Amalia Ferraioli, con controcanto

di violino ed accompagnamento di pianoforte. La parte del violino sarà

eseguita dal sig. G. Pachini. 4. Sonnambula di Thomas, gran

concerto per due arpe per le signorine A. Guarducci ed E. Silla. 5.

Cavatina del Machbet di Verdi cantata dalla signorina Lucia de

Matteis. 6. Fantasia per violino sul Trovatore di Verdi eseguita

dal sig. G. Pachini.

PARTE SECONDA 7. Amore e morte, romanza per baritono sig. Leoni.

Poesia del sig. Faustino Cellini, musicata dal maestro A. Cipolloni. 8.

Ihon Thomas The Winter, pezzo caratteristico per arpa eseguito

dalla signorina A. Guarducci. 9. Intermezzo e strofe, Le parlate d'amor,

sul Faust di Gounod per la signorina A. Ferraioli. 10. Concerto per

arpa, eseguito dalla signorina E. Silla. 11. Duetto del Nabucco di

G. Verdi, cantato dalla signorina L. De Matteis e dal signor P. Q. Leoni.

12. Una lagrima sulla tomba di Meyerbeer, del Ciardi, gran

concerto per due violini, due arpe, pianoforte ed armonium, nel quale

prenderanno parte le signorine A. Guarducci, E. Silla, ed i signori A.

maestro Cipolloni, P. Q. Leoni, G. Pachini, F. De Carolis e De Petris"

(7).

Ma a quale scuola si formava la schiera delle innumerevoli e gentili

signorine, le cui manine morbide e le dita affusolate e rosee suonavano

con tanta disinvoltura e precisione da strappare i plausi dello scelto

uditorio? Chi plasmava con tanta perizia le dolci voci dei giovani

interpreti rendendole piene di grazia e di espressione? Primo fra tutti il

maestro Alfonso Cipollone, teramano di adozione, che tante energie profuse

nel dar l'avvio a una stabile istruzione musicale; e accanto a lui,

Francesco Roma, Nicola Dati, ma ancor prima Camillo Bruschelli, noto

maestro di cappella che secondo antica tradizione fu punto di riferimento

per qualsivoglia occasione musicale che abbisognasse di nuova produzione…

"al maestro Bruschelli ducati 4;00 per compenso della composizione de'

valzer e quadriglie." (8).

Quanto sinora descritto col conforto delle cronache locali, pur nella sua

brevità delinea i tratti caratteristici del mondo salottiero intimamente

connesso al lento ritmo di vita che nell'Ottocento si svolgeva nelle città

italiane. Con il modificarsi dell'uso del tempo e dello spazio, fruiti in

una dimensione sempre più accelerata e funzionale ai nuovi costumi e alle

nuove esigenze, "quando la famiglia iniziò a perdere la sua centralità

anche nel processo produttivo, quando gli spazi abitativi si restrinsero,

la casa ed il salotto borghese vennero disertati. Si iniziò ad andare "in

società" ovvero ai circoli cittadini che sorsero ovunque, alle società di

concerto, ai caffè, ai club, a teatro" (9). Questa dimensione più

allargata e democratica non negò, soprattutto in un piccolo centro di

provincia come Teramo, quell'atmosfera di gioviale familiarità che ad

esempio Giuseppe Savini, intellettuale versatile della storia culturale

teramana, seppe mantenere viva durante il suo ufficio di Presidente del

Casino di conversazione "[…] nel trattare amichevolmente coi soci e nel

desiderarne le pure, domestiche gioie; nel promuovere convegni di dolce

godimento intellettuale e feste di serena letizia; che valessero ad

affratellare vieppiù gli animi e a conservare tra le cospicue famiglie

teramane e quelle forestiere, d'impiegati la più parte, i vincoli

dell'affetto e della stima scambievoli e a formarne dei nuovi; nulla

piacendogli di più che la città se ne avvantaggiasse in gentilezza di

costumi, in dignità, in buon nome" (10).

La trasformazione delle abitudini sociali coinvolge anche la musica da

salotto che alle soglie del nuovo secolo, temperati gli accenti più

sentimentali, tesse la sua trama sonora tra le maglie di nuovi generi e

forme. Già sintesi ideale tra l'espressione musicale "colta" e "leggera",

per inevitabile metamorfosi, consegna al nuovo secolo un tesoro da cui

attingere a piene mani. Il gusto moderno potrà goderne ancora in nuove

forme e significati.

|

|

|

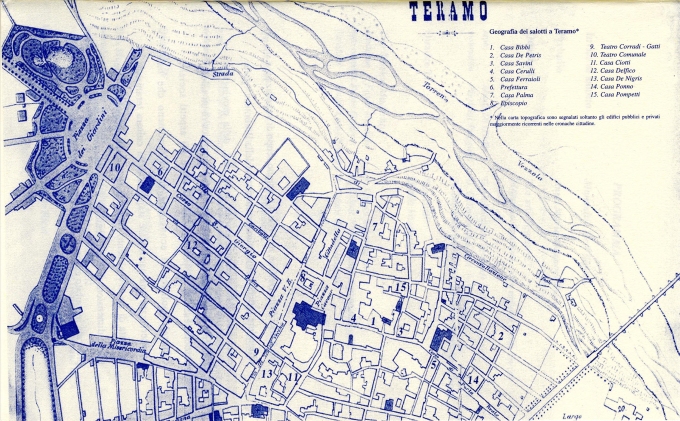

Piantina di Teramo

|

|

|

|

|

|

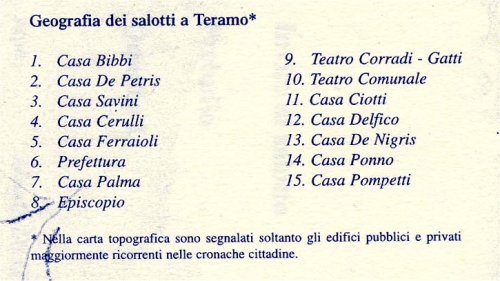

Piantina di Teramo (Particolare) |

|